Activer le mode zen

Ressource au format PDF

Mots-clés

- aérodynamique

- vitesse

- traînée

- portance

- frottement fluide

Classification

Gustave Eiffel, pionnier de l’aérodynamique, un homme dans le vent

10/02/2025

Résumé

À l’aube du XXe siècle, les pionniers de l’aviation naissante s’efforcent de faire voler des engins plus lourds que l’air. Par ses expériences d’aérodynamique, effectuées du haut de la Tour qui porte son nom, puis dans des souffleries de sa conception, Gustave Eiffel a contribué de manière décisive à l’aventure.

Table des matières

Contexte

Succédant aux ballons et dirigeables, les vols plus lourds que l’air débutent à la fin du XIXe siècle. Cette industrie naissante et la course aux meilleures performances sont marquées par une collaboration étroite entre ingénieurs et constructeurs. Une nouvelle branche de la mécanique des fluides se développe, l’aérodynamique, à laquelle Gustave Eiffel apporte une contribution décisive.

1. Recherches expérimentales sur la résistance de l'air exécutées à la Tour Eiffel

En ce début du XXe siècle, à plus de soixante-dix ans, Alexandre Gustave Bönickhausen, dit Gustave Eiffel, qui s’est retiré des affaires après le scandale de Panama, est préoccupé par le sort de la tour qu’il a fait construire pour l’Exposition universelle de 1889. L’avenir de l’édifice dépend du bon vouloir du Conseil de Paris, qui lui en a concédé l’exploitation et le terrain pour vingt ans seulement. Après la date fatidique du 31 décembre 1909, la Tour est menacée de destruction et nombreux sont ceux qui souhaitent la disparition de « l’odieuse colonne de tôle boulonnée », selon l’expression d’un comité d’artistes et d’écrivains particulièrement influent.

Pour défendre son enfant, Eiffel mise sur l’intérêt scientifique de la Tour. N’a-t-il pas fait inscrire sur tout le pourtour du premier étage les noms de 72 hommes de science ? N’a-t-il pas fait installer un observatoire météorologique à son sommet ? Et, à la demande du physicien Louis Paul Cailletet, un gigantesque manomètre à mercure de 300 m de haut, destiné à la mesure de pressions atteignant 400 fois celle de l’air ambiant ?

En 1892, ce même Louis Paul Cailletet, futur président de l’Aéro-Club de France, avait mis à profit la hauteur de la tour pour mesurer la résistance de l’air sur des mobiles suspendus à des fils fins et légers au moment où leur mouvement devenait uniforme. Eiffel, qui toute sa carrière durant avait été confronté à l’action du vent sur ses constructions métalliques, avait suivi avec attention le déroulement de ces expériences. Très vite, il avait réalisé l’intérêt qu’elles pouvaient présenter pour l’aviation naissante et, dès 1903, entamé ses propres recherches. Son objectif : « substituer l’art de l’ingénieur au flair du constructeur » en établissant des bases de données utiles tant aux ingénieurs des Ponts et Chaussées qu’à leurs collègues de l’aéronautique.

|

Figure 1. Photo de l'installation sur la Tour Eiffel, pour mesurer la résistance de l'air de différents corps Source : Recherches expérimentales sur la résistance de l'air exécutées à la Tour Eiffel , par G. Eiffel, ETH-Bibliothek Zürich., https://doi.org/10.3931/e-rara-9190 [1]. |

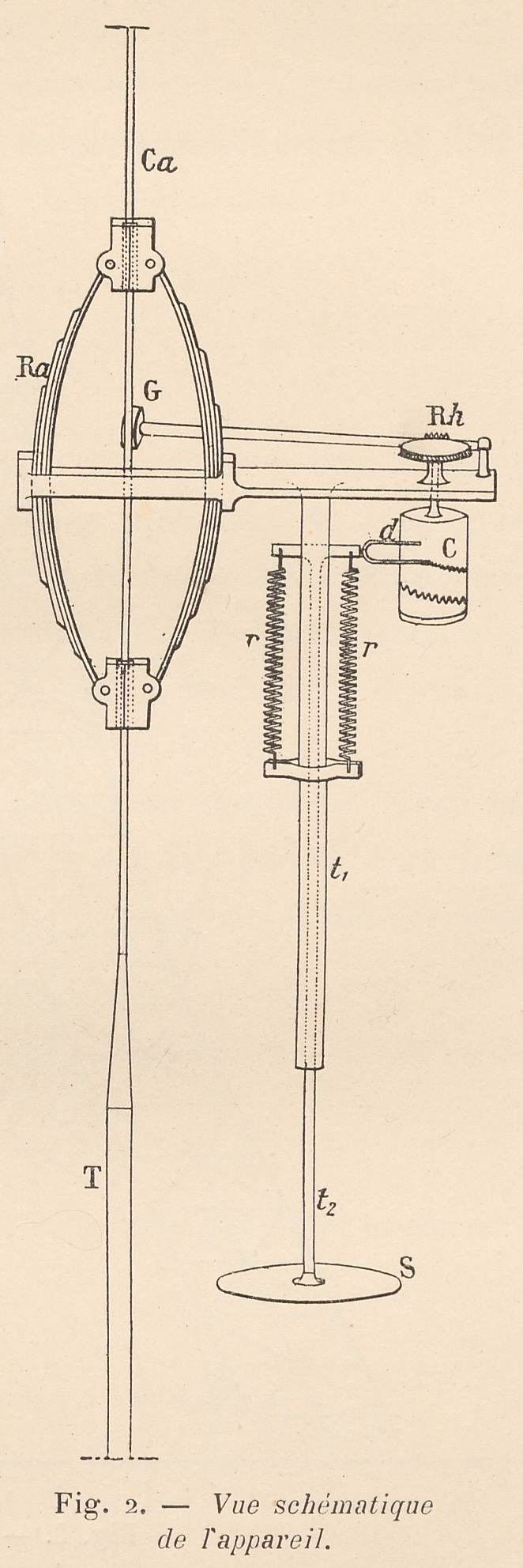

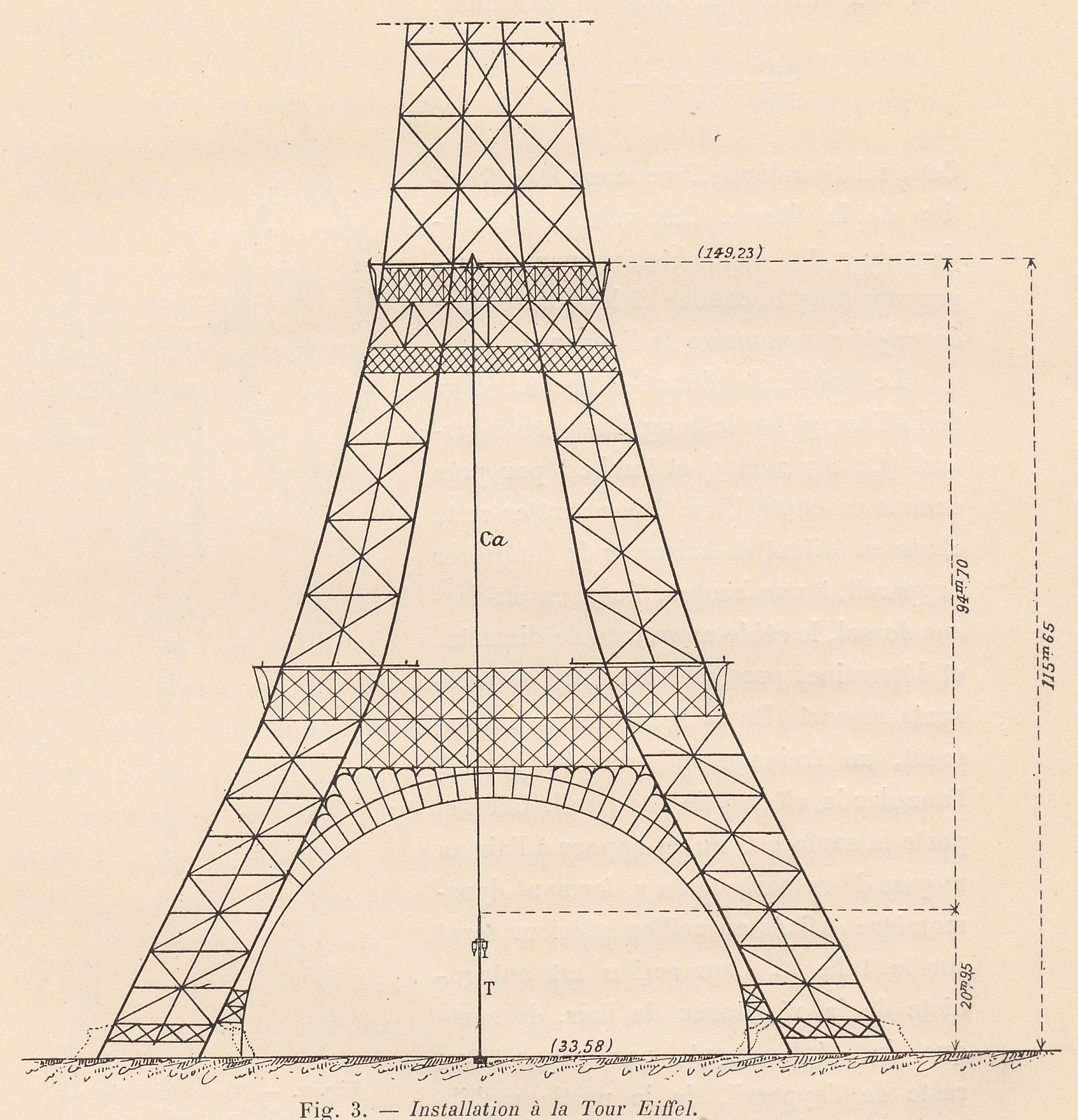

Pour déterminer la résistance opposée par l’air au mouvement de corps lourds de formes diverses, à pleine vitesse, Eiffel conçoit un appareil ingénieux. Un bâti de masse élevée portant deux cylindres enregistreurs à nez conique et un ensemble de deux ressorts rattaché à une tige où sont fixés les objets à tester, tombe en chute libre le long d’un câble vertical tendu depuis le plancher du deuxième étage de la tour, situé à 115,73 mètres du sol, figures 2 et 3.

[...] Le mobile abandonné du second étage de la Tour glisse le long d'un câble vertical (Ca) et tombe à peu près en chute libre. Pour arrêter cette chute en évitant de briser ou de détériorer l'appareil, à une hauteur de 21 m au-dessus du sol, le câble augmente de diamètre et détermine, par l'intermédiaire de puissants ressorts (Ra) agissant sur ce renflement, un freinage qui ralentit jusqu'à l'annuler la vitesse de l'appareil. Celui-ci porte la surface (S) qu'on oppose à l'air au moyen de ressorts tarés (r), formant dynamomètre [...]. Leur action est antagoniste de la résistance de l'air, de sorte que le déplacement, par rapport au reste de l'appareil, de la partie mobile portant la surface, permet d'évaluer la tension (f) des ressorts, d'où l'on déduit la résistance (R) elle-même.[...]

[...] un style peut se déplacer le long d'une génératrice d'un cylindre vertical (C) porté par le bati de l'appareil. [...] le style enregistre, pour chaque position de l'appareil de chute, non seulement le déplacement relatif de la partie mobile et par la suite la tension des ressorts, mais aussi le temps.[...]

Extrait de

Recherches expérimentales sur la résistance de l'air exécutées à la Tour Eiffel

[1].

|

Figure 2. Vue en coupe de l'appareil Source : Recherches expérimentales sur la résistance de l'air exécutées à la Tour Eiffel , par G. Eiffel, ETH-Bibliothek Zürich., https://doi.org/10.3931/e-rara-9190 [1]. |

Figure 3. Schéma de l'installation sur la Tour Eiffel Source : Recherches expérimentales sur la résistance de l'air exécutées à la Tour Eiffel , par G. Eiffel, ETH-Bibliothek Zürich., https://doi.org/10.3931/e-rara-9190 [1]. |

À une vingtaine de mètres du sol, le système est freiné avant d’être récupéré. La vitesse à l’issue des 95,60 mètres de chute, est de l’ordre de 40 m/s (144 km/h), comparable à celle des véhicules les plus rapides de l’époque. La courbe enregistrée, via un stylet relié à un diapason en vibration, donne le temps et les espaces parcourus durant la chute, ainsi que la compression des deux ressorts, d’où l’on déduit la résistance de l’air.

Plusieurs centaines d’expériences sont ainsi effectuées de 1903 à 1906 par Eiffel et son assistant Léon Rith, ingénieur des Arts et Manufactures. Des plaques de formes diverses, rondes, carrées, rectangulaires, pleines ou ajourées en treillis, dont la surface s’échelonne de 1/16 de mètre carré à un mètre carré, sont soumises à l’action de l’air.

Suivent des tandems de surfaces planes, disposées latéralement ou l’une au-dessus de l’autre. Cylindres et cônes de différentes hauteurs, demi-sphères concaves, cônes surmontés d’une demi-sphère, figurent parmi les volumes expérimentés. Dans une gamme de vitesses comprise entre 15 à 40 m/s, la résistance de l’air, pour une pression et une température données, s’avère sensiblement proportionnelle au carré de la vitesse. La résistance de l’air est réduite si l’objet se termine à l’avant par une pointe et accrue si la surface est concave vers l’avant.

L’ensemble des travaux réalisés par Eiffel fait l’objet de la publication en 1907 d’un mémoire intitulé Recherches expérimentales sur la résistance de l’air [1]. Elles sont saluées par l’Académie des sciences et par les constructeurs qui y trouvent une mine inépuisable de renseignements. En bon communiquant, Eiffel s’est livré à une intensive campagne de presse. Publications de résultats à intervalles réguliers, encarts dans des périodiques à large diffusion, traduction systématique en anglais, allemand et russe de ses articles, conférences, l’ingénieur n’a pas ménagé sa peine.

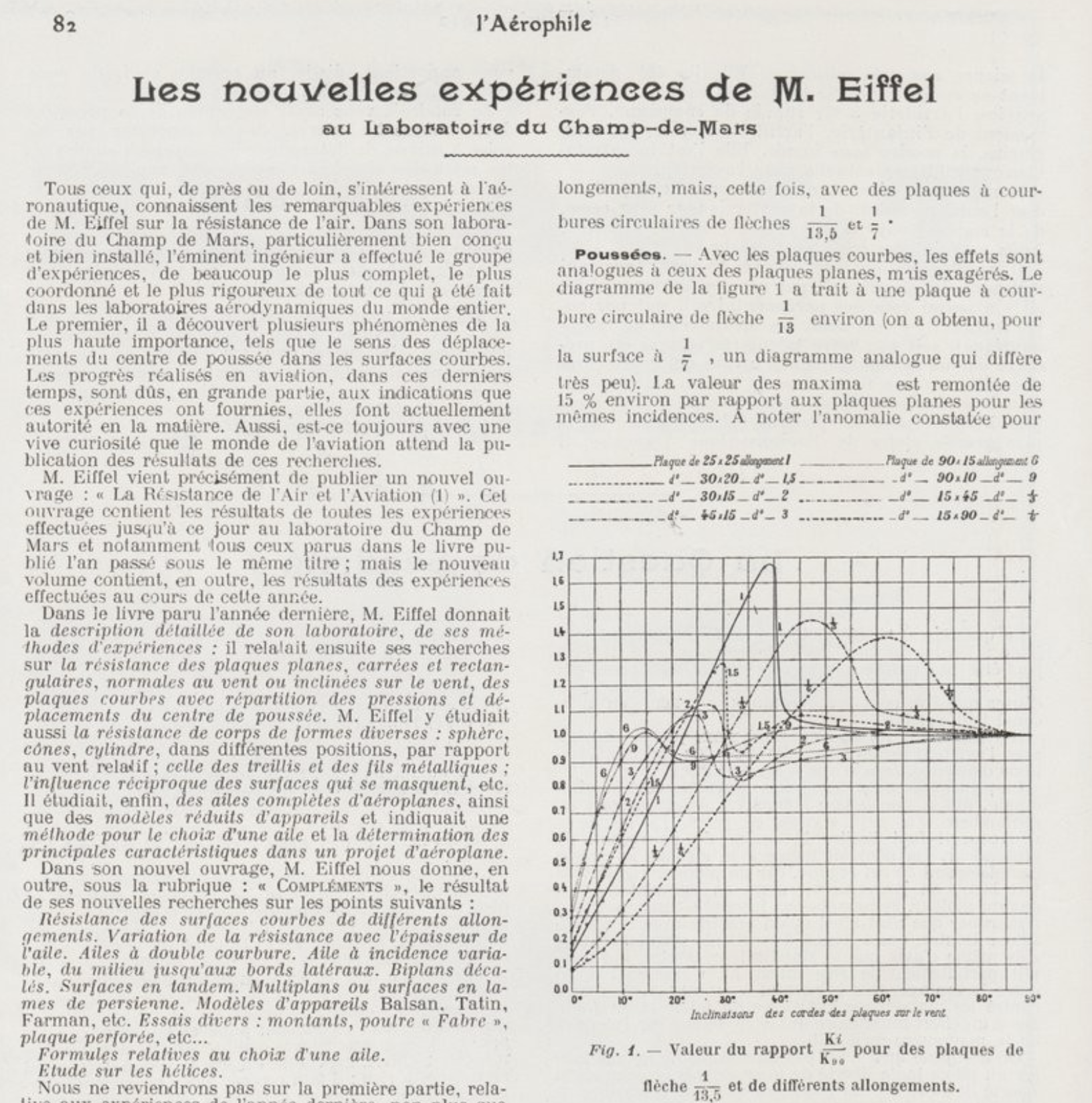

2. La soufflerie du Champ-de-Mars

Mais le dispositif précédent se prête mal aux essais sur les surfaces courbes qui modélisent les profils des aéroplanes. La durée limitée des expériences, les effets parasites des vents latéraux et les frottements générés par le câble qui guide l’appareil, conduisent l’ingénieur à concevoir une installation permettant des mesures plus précises et plus complètes. En 1909, année qui voit l'ouverture au Grand Palais, à Paris, du premier salon exclusivement dédié à l’aéronautique, l’Exposition internationale de locomotion aérienne, Eiffel inaugure la soufflerie du Champ-de-Mars.

|

Source : Les nouvelles expériences de M. Eiffel au Champ-de-Mars, L’Aérophile, février 1912 [2]. |

Installée dans un petit hangar, rue Octave-Gréard, à proximité de la Tour, de manière à bénéficier de l’installation électrique de cette dernière, elle comporte un ventilateur d’une puissance de 70 chevaux-vapeur (51,5 kW) qui aspire l’air extérieur et le fait passer dans une chambre d’expériences parfaitement close, à travers une veine d’essais de 1,5 mètre de diamètre. Pour s’assurer de l’uniformité de l’écoulement, dont la vitesse peut varier de 5 à 20 mètres par seconde, l’ingénieur et ses assistants ont disposé de minces fils de soie, destinés à détecter d’éventuelles turbulences au sein du fluide. Grâce à la percée de petits trous très fins convenablement distribués et communiquant avec un manomètre ultrasensible, l’équipe a également accès à la répartition des pressions au sein des surfaces testées.

Eiffel montre ainsi que l’aile d’un aéroplane est deux fois plus aspirée par l'air qui s'écoule sur sa face dorsale qu'elle n'est poussée par l'air qui s'écoule sur sa face ventrale. D’où l’importance de fixer solidement l’étoffe supérieure de l’aile sur l’armature, sous peine de la voir se déchirer durant le vol, chose relativement courante à l’époque. Capitale pour la stabilité de l’appareil, la détermination précise de la position du centre de poussée, où s’applique la résultante des efforts exercés par l’air, fait également l’objet de recherches approfondies. Le centre de poussée se déplace sur l'aile en fonction de la vitesse. Plus ses déplacements sont importants et plus l'avion est délicat à piloter.

Plus de 4 000 expertises aérodynamiques sont ainsi réalisées dans le laboratoire du Champ-de-Mars, entre 1909 et 1911. Au final, 19 profils d’ailes ont fait l’objet d’un examen approfondi, dont celles employées par les frères Wright, par Gabriel Voisin, Maurice Farman et Louis Blériot. Des modèles d’aéroplanes complets ont été testés, parmi lesquels les monoplans au dixième dessinés par Robert Esnault-Pelterie et Édouard Nieuport.

Cependant, bien que plébiscités par les constructeurs, les travaux d’Eiffel ont leurs détracteurs, qui mettent en cause le bien-fondé de la méthode utilisée. Les essais effectuées sur des modèles réduits sont-ils transposables à la réalité des avions en vol ? Un objet immobile dans un air en mouvement subit-il les mêmes forces que s'il était lui-même en déplacement dans un air immobile ? Est-ce bien le seul mouvement relatif qui compte ?

Eiffel avait pris soin, lors d’essais préalables, de vérifier la cohérence entre les résultats obtenus dans la soufflerie et avec son appareil de chute libre. Malgré tout, la polémique enfle entre 1911 et 1914, alimentée par le duc Armand de Gramont, membre de la commission scientifique de l'Aéro-Club de France. Cet ami de Marcel Proust, auteur de la première thèse de doctorat française sur l’aérodynamique du plan, s’était livré de son côté à une étude des efforts exercés sur des plaques portées par une automobile lancée à grande vitesse. La controverse ne prend fin qu’avec l’intervention du mathématicien Henri Poincaré, le seul à même de disposer de l’aura nécessaire pour faire admettre « qu’il n’y a aucune raison pour que les efforts exercés sur des plaques par un courant d’air bien régulier diffèrent de ceux que subirait cette plaque en mouvement dans un air calme ».

3. La soufflerie d’Auteuil

Entre temps, en 1911, alors qu’il venait de débuter des travaux sur les hélices propulsives, Gustave Eiffel s’était vu mis en demeure de quitter le Champ-de-Mars. Le hangar qui abrite la soufflerie dépare un quartier en pleine mutation et le bruit de l’appareil dérange les riverains. Malgré ses 79 ans, Eiffel n’a pas l’intention de jeter l’éponge. Il fait l’acquisition d’un terrain, rue Boileau, dans le quartier voisin d’Auteuil, pour y construire une installation plus à même de satisfaire aux exigences croissantes des constructeurs d’aéroplanes. Au Champ-de-Mars, le faible diamètre de la veine d’essais ne permettait pas d’accueillir des maquettes de grande taille sans perturber l’écoulement de l’air. Dans la nouvelle soufflerie, inaugurée le 19 mars 1912, le diamètre de la veine d’expériences a été porté de 1,5 à 2 mètres et la vitesse maximale de 20 à 32 mètres par seconde. Économie d’énergie oblige, Eiffel a équipé le nouvel appareil d’un système qui réduit de deux tiers la puissance nécessaire à l’extraction de l’air. Intercalé entre la veine d’essais et le ventilateur, un cône divergent, le diffuseur, ralentit progressivement l’air émergent et le ramène à la pression atmosphérique, permettant l’emploi d’un moteur identique à celui du Champ-de-Mars.

Mais Gustave Eiffel caresse également un vieux rêve : concevoir son propre avion. Ce sera un avion de chasse monoplan, capable de pulvériser tous les records de vitesse. Le projet est soutenu par le ministre de la Guerre, le mathématicien Paul Painlevé, qui charge les ateliers Breguet de la construction de l’appareil. D’un aérodynamisme novateur, le Breguet LE (pour Laboratoire Eiffel) est doté d’une aile basse, qui permet de dégager le champ de vision vers le haut et concevoir un train d’atterrissage plus court et plus léger (ce principe architectural est actuellement en vigueur de la majorité des avions long courrier). Fidèle à ses idéaux de construction, Eiffel a privilégié le métal, de préférence à l’habituel bois recouvert de toile. Son choix s’est porté sur le duralumin, un alliage d’aluminium et de cuivre à la fois léger et résistant. En mars 1918, lors d’un premier essai au sol, l’appareil décolle de manière inopinée et retombe en brisant le train d’atterrissage. Un second vol a lieu quinze jours plus tard. Le prototype atteint 250 km en ligne droite, mais lors de la phase d’atterrissage, suite à un mauvais contrôle du moteur, l’avion pique et touche le sol avec son bord d’attaque. L’appareil rebondit et prend feu. Le pilote est tué. Un temps reconsidéré, le projet sera définitivement abandonné après la signature de l’armistice.

La soufflerie, au contraire, va rester opérationnelle. Classée monument historique en 1997 à l’instigation de Martin Peter, qui en est l’actuel conservateur, elle a pu conserver son statut de centre de recherches. Le Laboratoire « Aérodynamique Eiffel » est à présent rattaché au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). À côté d’études aérodynamiques proprement dites, l’institution a élargi ses compétences au génie civil et apporté son expertise en matière de nuisances sonores et de dispersion des polluants. Une manière comme une autre de rester dans le vent !

Au sujet de l'auteure

Marie-Christine de La Souchère a publié plusieurs ouvrages aux éditions Ellipses : « Une histoire du temps et des horloges », « Histoire de l'électricité », « La radioactivité », « Une histoire de l'astronomie », « Les sciences et l'art », « Les sons en 150 questions », etc.

Références

[1] Recherches expérimentales sur la résistance de l'air exécutées à la Tour Eiffel, par G. Eiffel, Paris : L. Maretheux, 1907. ETH-Bibliothek Zürich. , Rar 9101 https://doi.org/10.3931/e-rara-9190 / Public Domain Mark.

[2] Les nouvelles expériences de M. Eiffel au Champ-de-Mars, L’Aérophile, février 1912.

[3] Eiffel, la bataille du vent, Peter M. , Eyrolles, 2007.

[4] Les recherches d’aérotechnique et la navigation aérienne, C. Maurain, 1912.

Pour citer cet article :

Gustave Eiffel, pionnier de l’aérodynamique, un homme dans le vent, Marie-Christine de La Souchère, février 2025. CultureSciences Physique - ISSN 2554-876X, https://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Eiffel_de-La-Souchere.xml