Activer le mode zen

Ressource au format PDF

Mots-clés

Classification

Observer avec Galilée pour argumenter en faveur du modèle héliocentrique (1/2)

Satellites galiléens de Jupiter

21/02/2025

Résumé

Cet article en deux parties propose de s'appuyer sur les textes et observations de Galilée et d'éclairer ceux-ci à l'aide d'outils numériques actuels : simulateur de ciel, observations via des outils mis à disposition par la NASA et animations. Les applications sont particulièrement adaptées à l'enseignement de la controverse géocentrisme/héliocentrisme.

Table des matières

|

« Durant deux mille ans l'humanité a cru que le soleil et tous les corps célestes tournaient autour d'elle. Le pape, les cardinaux, les princes, les savants, les capitaines, les marchands, les poissonnières et les écoliers, tous croyaient être immobiles dans cette sphère de cristal. Or maintenant, nous gagnons le large, […], le grand large. Car l'ancien temps est passé, et voici un temps nouveau. » La vie de Galilée, Bertolt Brecht |

Cet article en deux parties a pour but, à travers la reconstitution des observations réalisées par Galilée et l'analyse de quelques-uns de ses écrits, de faciliter l'enseignement de la controverse géocentrisme/héliocentrisme en enseignement scientifique en classe de première. Nous nous appuierons sur les publications de Galilée telles que « Le messager des étoiles » [1] et le « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » [2] ainsi que sur sa correspondance que nous éclairerons d'observations et diverses modélisations numériques réalisables et exploitables en classe.

L'exploitation des ressources proposées a été testée plusieurs fois dans le cadre de l'enseignement scientifique de la classe de première, avec une répartition en plusieurs groupes de travail suivie d'une restitution orale.

Introduction

Lorsqu'il tourne sa lunette vers le ciel à la fin de l'année 1609, Galilée ne se contente pas de fonder l'astronomie moderne : il contribue également de manière radicale à révolutionner la pensée occidentale et inflige à l'humanité ce que Freud qualifiera de première blessure narcissique.

Alors que Kepler vient de publier son « Astronomie nouvelle », un ouvrage complexe dans lequel il expose son modèle d'orbite elliptique ainsi que les deux premières lois qui portent désormais son nom, Galilée réalise, à l'aide d'une lunette de sa fabrication, des observations qui constitueront des arguments de poids en faveur du modèle copernicien. À la fin de l'année 1609 et au début de l'année 1610, quelques nuits d'observation suffisent à Galilée pour découvrir – entre autres – la nature de la surface lunaire ainsi que l'existence de satellites autour de Jupiter (Io, Ganymède, Callisto et Europe, encore aujourd'hui appelés satellites galiléens). Ces découvertes sont relatées dès mars 1610 dans un petit ouvrage à la portée considérable, « Le messager des étoiles » [1].

En 1632, dans un ouvrage autrement plus ambitieux, le « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » [2], Galilée développe de nouveaux arguments en faveur de l'héliocentrisme en y explicitant notamment la rétrogradation des planètes, l'origine des phases de Vénus et la trajectoire des taches solaires.

Différents outils permettent de reconstituer les observations de Galilée et d'en saisir la portée : logiciel de modélisation, outil d'observation et animations en ligne. Après avoir présenté brièvement ces principaux outils, nous fournirons différentes pistes pédagogiques en nous appuyant sur l'argumentation développée par Galilée dans le messager des étoiles et le dialogue.

1. Observer les satellites de Jupiter et reconstituer les observations de Galilée avec Stellarium

1.1 Présentation du logiciel Stellarium

Le logiciel Stellarium [3] s'est imposé comme l'un des principaux logiciels de modélisation de la voûte céleste : à la fois facile à utiliser, esthétique et puissant. Il permet de simuler l'aspect du ciel à n'importe quelle date, n'importe où sur Terre, à n'importe quelle heure mais aussi de reconstituer de nombreux phénomènes célestes.

Stellarium est disponible en téléchargement à l'adresse suivante : https://stellarium.org/fr/.

Une version en ligne est également disponible à cette adresse : https://stellarium-web.org/.

Pour l'application proposée ici, la version logicielle "fonctionne" mieux que celle en ligne, au niveau de l'affichage des objets célestes. En effet, les satellites sont représentés par des "points" dans la version en ligne, alors que le logiciel fait apparaitre leur taille réelle.

1.2 Observations des satellites de Jupiter par Galilée et reconstitution avec Stellarium

Dans « Le messager des étoiles », Galilée relate ses observations de Jupiter réalisées à Padoue à partir du 7 janvier 1610.

|

Extrait du livre « Le messager des étoiles » [1] : « Le sept janvier, donc, de la présente année 1610, à la première heure de la nuit, comme je regardais les Étoiles Célestes à travers la Lunette, Jupiter se présenta ; et comme je m'étais fabriqué un instrument tout à fait excellent, je reconnu (ce qu'auparavant je n'avais pu réussir à cause de la faiblesse de l'autre Lunette) qu'il y avait trois Étoiles, toutes petites il est vrai, mais pourtant très claires, situées près de lui. Je les croyais d'abord du nombre des Fixes. Néanmoins, elles me causèrent un certain émerveillement, du fait qu'elles semblaient disposées selon une ligne exactement droite et parallèle à l'Écliptique et, bien qu'égales aux autres [Fixes] en grandeur, plus resplendissantes. Voici quelle était leur position les unes par rapport aux autres et par rapport à Jupiter : » |

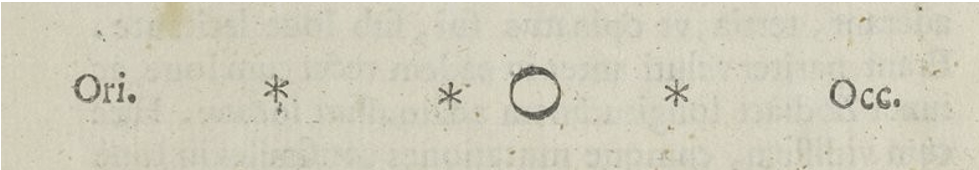

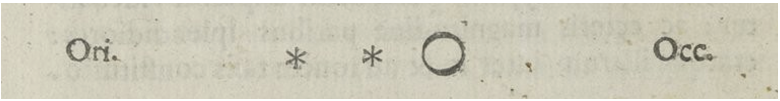

Figure 1. Dessin de Galilée daté du 7 janvier 1610

Source : Le messager des étoiles [1].

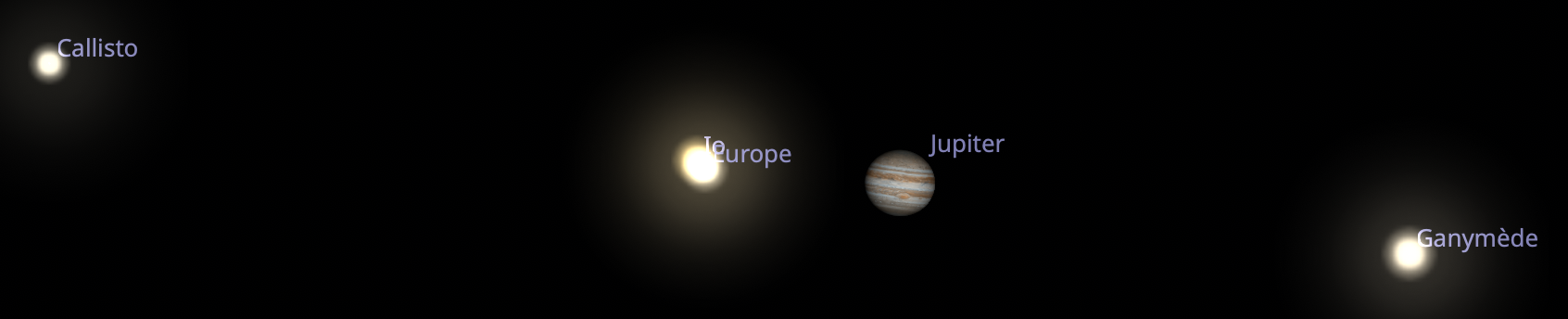

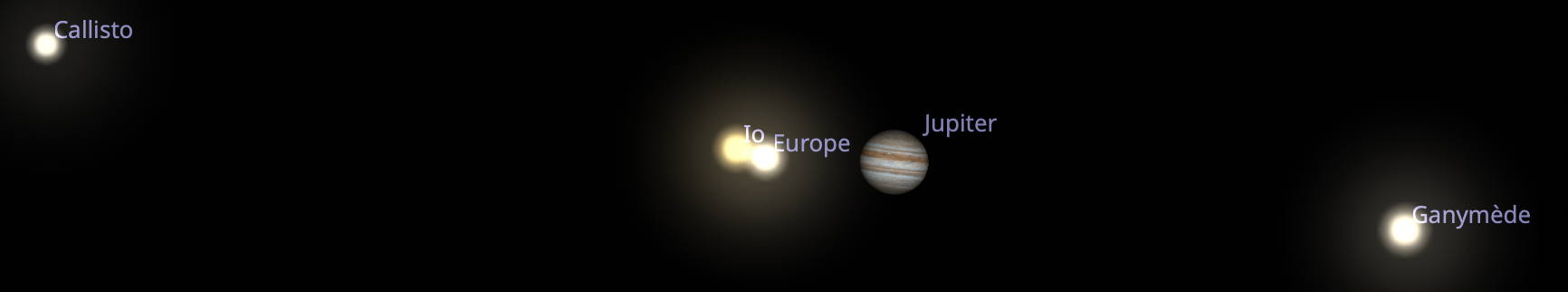

Les satellites galiléens sont au nombre de quatre : Io, Ganymède, Europe et Callisto. Leur configuration relative en ce 7 janvier n'en fait apparaître, aux yeux de Galilée, que trois, figure 1. Les satellites galiléens, situés quasiment sur l'écliptique, soit sur le plan de révolution de la Terre autour du soleil, montrent des phénomènes d'occultations mutuelles. C'est le cas ce 7 janvier 1610 où Europe et Io sont en conjonction rapprochée. La situation ne permet pas à Galilée de dissocier les deux astres, figure 2. Pour s'en convaincre, il suffit de faire avancer la simulation de quelques heures. On voit Europe et Io se dissocier progressivement, figure 3.

Figure 2. Copie d'écran du logiciel Stellarium, le 7 janvier 1610 à Padoue vers 18h00

Source : Stellarium [3].

Figure 3. Copie d'écran du logiciel Stellarium, le 7 janvier 1610 à Padoue vers 21h00

Source : Stellarium [3].

La démarche de Galilée est parfaitement restituée dans son texte. À la vue de ces « étoiles » à proximité de Jupiter, surpris par leur position sur l'écliptique, Galilée s'interroge sur leur nature. La première question à trancher est celle de savoir si les astres entourant Jupiter correspondent à de banales étoiles de « la sphère des fixes » ou à de véritables objets accompagnant Jupiter.

|

Extrait du livre « Le messager des étoiles » [1] : « Or, comme, le huit [janvier], guidé par je ne sais quelle Fatalité, je revenais à la même observation, je trouvai une disposition bien différente : en effet, les trois petites Étoiles étaient à l'ouest de Jupiter, plus proches les unes des autres que la nuit précédente, séparées par des intervalles égaux, comme le montre le dessin suivant : » |

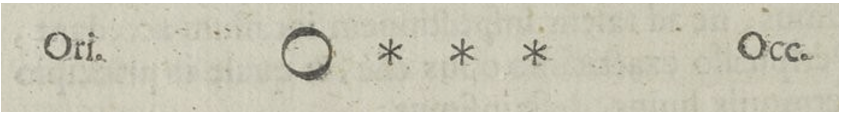

Figure 4. Dessin de Galilée daté du 8 janvier 1610

Source : Le messager des étoiles [1].

Figure 5. Copie d'écran du logiciel Stellarium, le 8 janvier 1610 à Padoue vers 18h00

Source : Stellarium [3].

Stellarium permet de montrer qu'à cette date Galilée n'identifie pas Callisto comme faisant partie du groupe d'étoiles qu'il étudie à proximité de Jupiter. Cela s'explique très probablement par la distance angulaire importante entre Callisto et Jupiter au moment de l'observation.

Quoi qu'il en soit, à ce stade des observations, deux interprétations sont possibles :

- Les trois « étoiles » appartiennent à la sphère des fixes et la planète Jupiter s'est déplacée d'Ouest en Est ;

- Le changement de position relative des « étoiles » et de Jupiter est une conséquence du mouvement propre de ces dernières.

Or d'après les éphémérides, le mouvement apparent de Jupiter sur la sphère céleste doit se faire d'Est en Ouest. Galilée conclu donc en faveur de la deuxième hypothèse dès le 10 janvier.

|

Extrait du livre « Le messager des étoiles » [1] : « A ce point, bien que je n'eusse pas consacré la moindre réflexion aux mouvements d'approche mutuelle des Étoiles, je commençai pourtant à être embarrassé et à chercher comment il était possible de découvrir Jupiter à l'est de toutes les Fixes mentionnées, alors qu'il avait été à l'ouest de deux d'entre elles la veille. Et je craignis, par conséquent, que sa trajectoire ne fût directe, contrairement aux calculs astronomiques, et que, pour cette raison, de son propre mouvement, il n'eût devancé ces Étoiles. Par conséquent, j'attendis avec beaucoup d'impatience la nuit suivante ; mais mon espoir fut déçu, car de tous côtés le ciel était couvert de nuages. Mais le dix, les Étoiles apparurent, situées par rapport à Jupiter de la manière suivante : » |

Figure 6. Dessin de Galilée daté du 10 janvier 1610

Source : Le messager des étoiles [1].

Figure 7. Copie d'écran du logiciel Stellarium, le 10 janvier 1610 à Padoue vers 18h00

Source : Stellarium [3].

|

Extrait du livre « Le messager des étoiles » [1] : « Il n'y en avait que deux, et toutes deux à l'est, la troisième étant cachée, comme je le supposai, derrière Jupiter. Elles étaient ensemble, comme avant, sur la même droite que Jupiter, et alignées au cordeau le long du Zodiaque. A cette vue, comme je comprenais que des changements semblables ne pouvaient en aucune façon être imputés à Jupiter et que, de plus, je savais que j'avais toujours regardé les mêmes Étoiles […], changeant dès lors ma perplexité en émerveillement, je découvris que le changement aperçu était imputable non à Jupiter mais aux étoiles que j'avais remarquées. » |

Les observations ultérieures de Galilée permettent de visualiser les quatre satellites selon des dispositions variables.

2. Observer les satellites galiléens grâce au MicroObservatory de la NASA

Les caractéristiques optiques et mécaniques de la lunette de Galilée étaient d'une grande médiocrité par rapport aux instruments modestes disponibles aujourd'hui dans le commerce. Que n'aurait-il découvert avec un instrument équivalent ! Les observations relatées dans cet article sont toutes accessibles dans des lunettes d'initiation, dès 60 mm de diamètre, assez aisément utilisables avec des élèves moyennant une courte initiation à l'astronomie pratique.

2.1 Présentation du site Observing with NASA

Pour qui n'a pas la possibilité de se lancer dans la pratique de l'astronomie d'observation, des instruments contrôlables à distance via internet sont disponibles. La plupart des offres, qui s'appuient sur des instruments et des systèmes d'acquisition d'image performants, sont payantes. Seul un projet piloté par la NASA avec le Harvard Smithsonian Center for Astrophysics propose un système entièrement gratuit et très accessible (en contrepartie, les performances et les modalités d'utilisation sont limitées). Une fois connecté sur le site Observing with NASA [4], il suffit de choisir la cible parmi un choix présélectionné d'astres visibles dans le ciel (planètes et objets du ciel profond), de sélectionner le capteur (couleur RVB, noir et blanc ou utilisation d'un filtre rouge, vert ou bleu) ainsi que le temps de pose. L'image est alors envoyée via une adresse mail quelques jours plus tard. Il reste à traiter celle-ci à l'aide d'une simple application en ligne (des tutoriels sont proposés).

|

Observing with NASA, https://mo-www.cfa.harvard.edu/OWN/index.html [4]. |

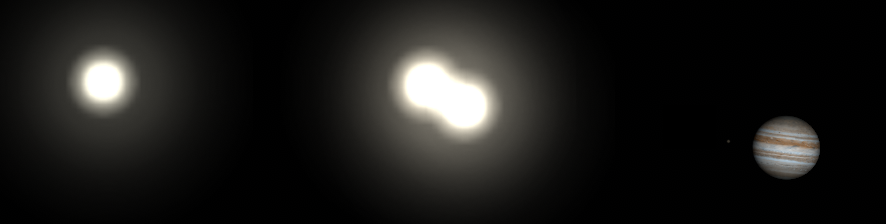

2.2 Observations des satellites galiléens grâce au MicroObervatory

Le Microobervatory permet d'obtenir des images des satellites galiléens.

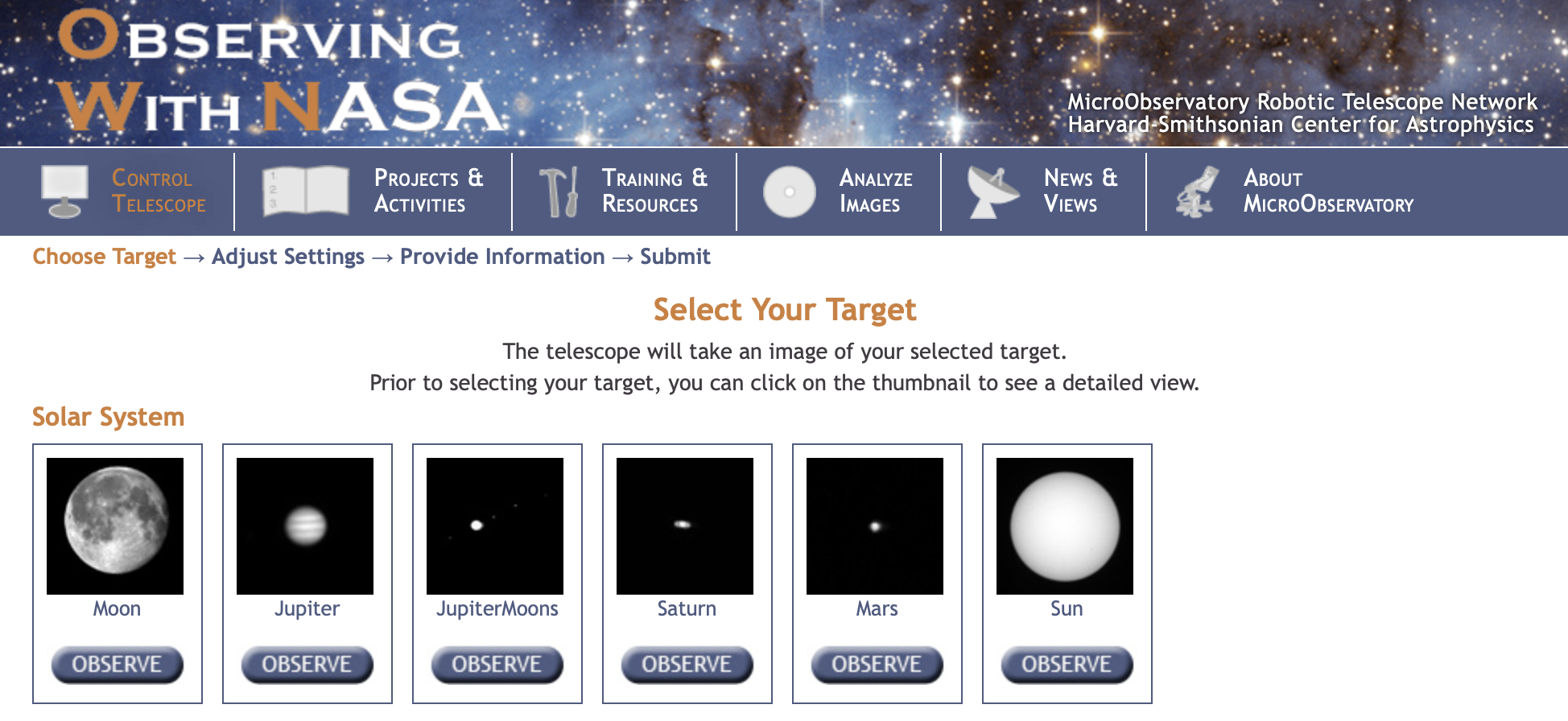

Une fois sur la page d'accueil, il suffit de cliquer sur l'onglet « Control telescope » pour accéder à une sélection des clichés possibles. Si Jupiter est visible, elle apparaîtra parmi les choix possibles, figure 8.

|

Figure 8. Copie d'écran de la page de sélection de cible du MicroObervatory MicroObservatory [4]. |

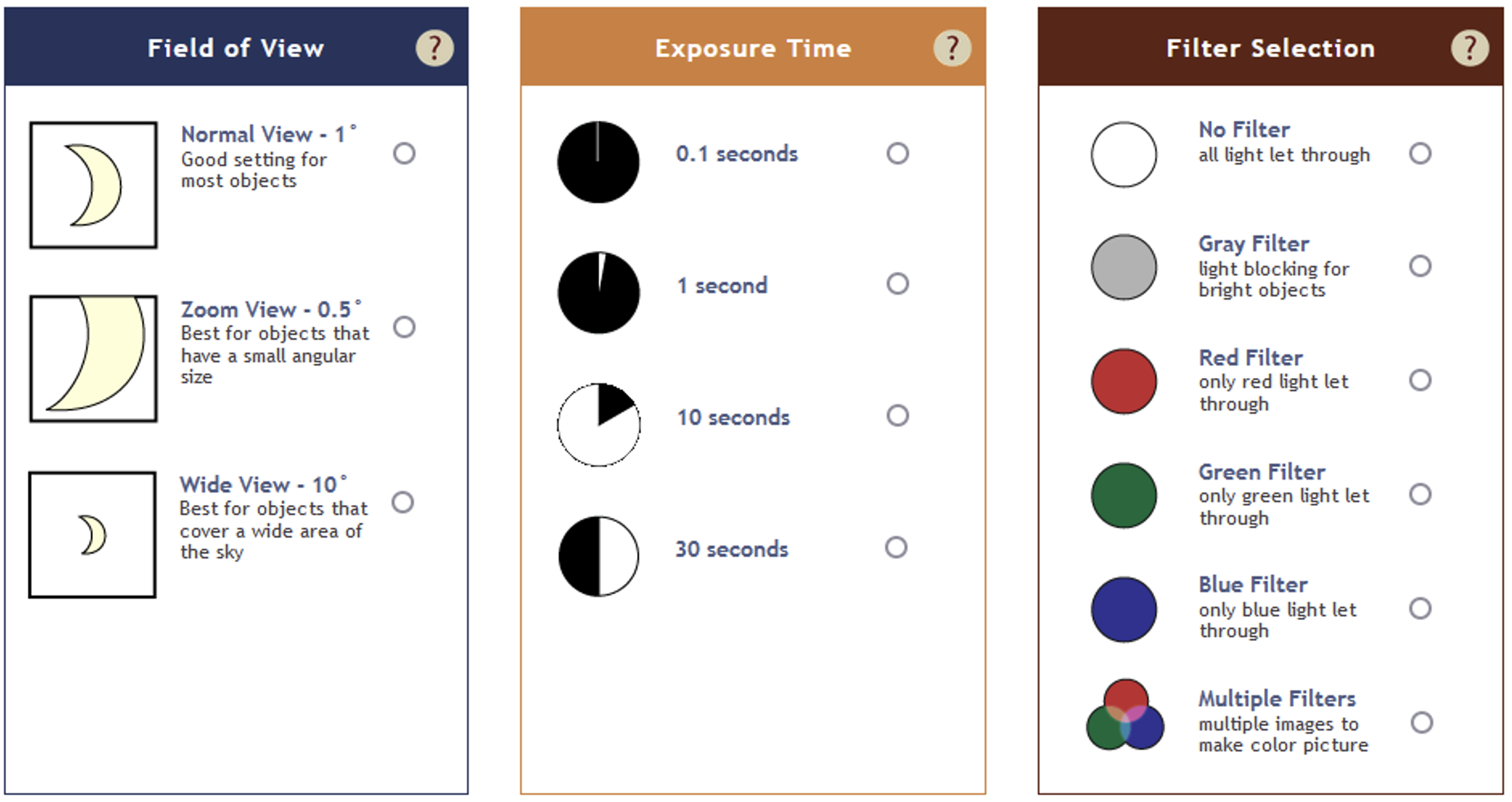

Sélectionner ensuite les paramètres de prise de vue. Pour visualiser les satellites galiléens, un champ de 0,5° et une exposition d'au moins 2 secondes sont requis. Aucun filtre n'est nécessaire (No filter), figure 9.

|

Figure 9. Copie d'écran de la page de sélection des paramètres d'image MicroObservatory [4]. |

Il suffit ensuite de rentrer une adresse mail pour obtenir l'image en quelques jours. Il est ensuite possible d'effectuer un traitement de l'image brute via une interface en ligne. Des tutoriels très efficaces sont disponibles afin de réaliser les traitements d'image de base.

|

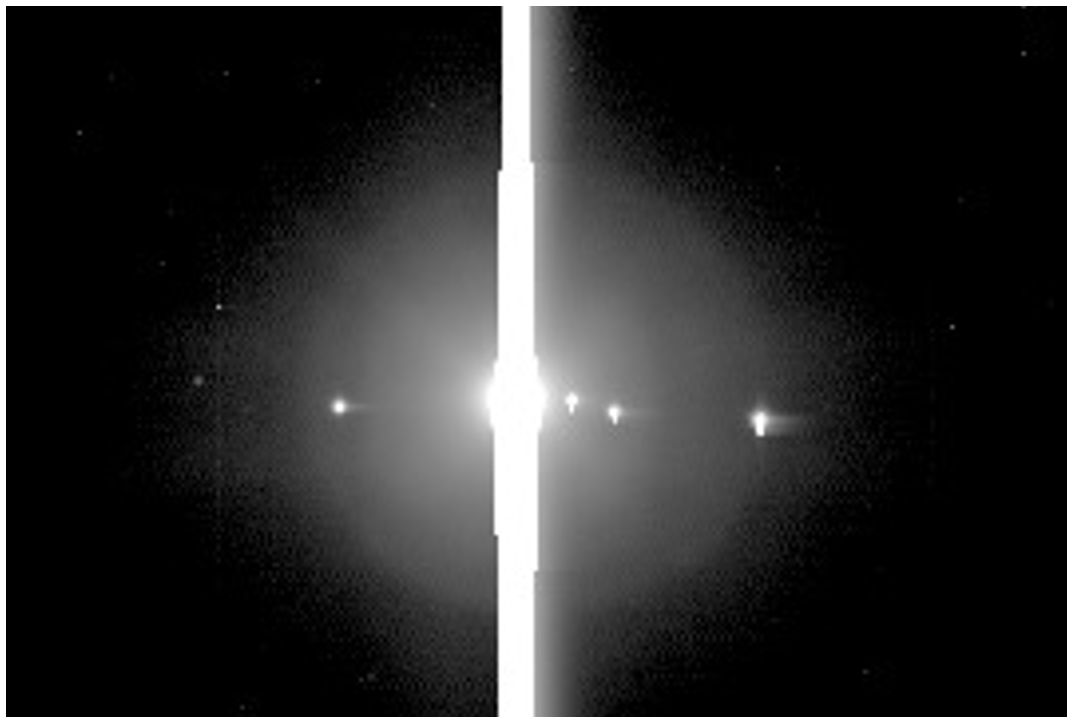

Champ = 0,5° avec 2 secondes de pose. Pas de filtre (clear). Le disque de Jupiter est surexposé ce qui permet de distinguer les satellites galiléens : de gauche à droite Callisto, Io, Europe, Ganymède. MicroObservatory [4]. |

Il est aussi possible d'accéder à une banque d'images déjà réalisées, à l'aide du MicroObservatory Image Directory .

Voici, par exemple, figure 11, deux images réalisées de Jupiter et de ses satellites les 2 (image du haut) et 3 (image du bas) décembre 2024 à 7h38 TU.

|

Figure 11. Images de Jupiter obtenues les 2 et 3 décembre 2024 à 7h38 TU. Le nom des images est composé de l'année, suivi du mois, du jour, puis de l'heure. Ainsi, 'Jupiter241202073811', signifie que l'image a été prise le 2 décembre 2024 à 7h38min11s. MicroObservatory [4]. |

Références

[1] Le messager des étoiles, Galilée, collection Points Sciences, traduit de l'italien par Fernand Hallyn, 2009.

[2] Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Galilée, collection Points Sciences, traduit de l'italien par René Fréreux avec le concours de François De Gandt, 2000.

[3] Logiciel Stellarium, et sa version en ligne https://stellarium-web.org/

[4] Site Observing with NASA , https://mo-www.cfa.harvard.edu/OWN/index.html , consulté en octobre 2024.

[5] L'essayeur, Galilée, collection Annales littéraires des Presses universitaires de Franche-Comté, traduit de l'italien par Christiane Chauviré, 1980.

[6] Film Galilée ou l'amour de Dieu, Réalisation : Jean-Daniel Verhaeghe, Koba films, 2006. DVD, 90 min.

[7] Site Astro à l’école, consulté en octobre 2024.

[8] Site Astronomy Education , Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln Web Site (https://astro.unl.edu), consulté en octobre 2024.

[9] Site planetaire.over-blog.com , dirigé par Emmanuel Rollinde, consulté en octobre 2024.

Pour citer cet article :

Observer avec Galilée pour argumenter en faveur du modèle héliocentrique (1/2), Jérôme Ozouf, février 2025. CultureSciences Physique - ISSN 2554-876X, https://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Observations-Galilee-heliocentrique_Ozouf-1.xml